私は昭和20(1945)年、輪島のせんべい屋の息子として生まれました。

20代で結婚し、「いつか家業を継ぐ」ことに疑いもしなかった私に、人生をひっくり返す転機が訪れたのは、昭和49(1974)年でした。

世界的な陶芸家であり、日本の陶芸・工芸・民芸に造詣の深い

バーナード・リーチ氏(1887〜1979)が、輪島にやってきたのです。

私の友人で漆職人の軽井三郎君が、リーチ氏の案内役を務めることになりました。「瀬戸はどうせヒマだろうから、運転手をしろ」と声をかけられ、

同じく著名な陶芸家である濱田庄司さん(1894〜1978)とリーチ氏を車に乗せて、4日間、私は能登半島を走り回ることになります。

その最終日。

みんなでくつろいでいると、

軽井君が古い合鹿椀(ごうろくわん)を取り出し、

「この椀を見ていると、椀の力に負けて

自分のものを作れなくなる。

どうか持っていってくれ」

そう言いながらリーチ氏に手渡しました。

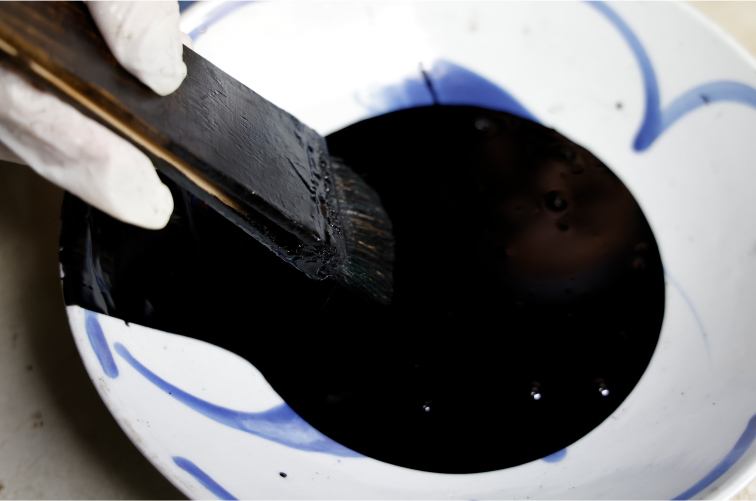

合鹿椀というのは、

石川県能登町・旧柳田村の合鹿地方で使われていた漆器椀です。

高台が高い大ぶりの椀で、江戸時代の農民が使っていた、

誰が作ったのかもわからない素朴な日用品です。

すでに半分目が見えなくなっていたリーチ氏は、その椀を両手に持って目の前に引き付けると、長い時間、じっと見ていました。

そして、バラバラと大粒の涙を流し始めたのです。

私は、いったい何が起きたのか分からず、ただただ呆然とその様子を見ていました。やがてリーチ氏は軽井君に「今度は僕が、このお椀につかまる番ですね」と言いました。

この2人と古い合鹿椀の織りなす光景は、

私に強い衝撃を与えました。

あの古ぼけたお椀の何が、

世界的な芸術家の心をとらえたのか。

この器のどこに、あれほどの人物を号泣させる力があるのか。

30歳を目前にして、「自分の人生はこのままで良いのか?」

という迷いがあったこともあり、私は工芸の世界に強い興味を持ちました。

そして「工芸の世界がそんなに素晴らしいものならば、自分もそこへ行ってみたい」と考えるようになったのです。